Stadt der Heiligen und Verrückten

Beschreibung

Willkommen in ... AMBRA.

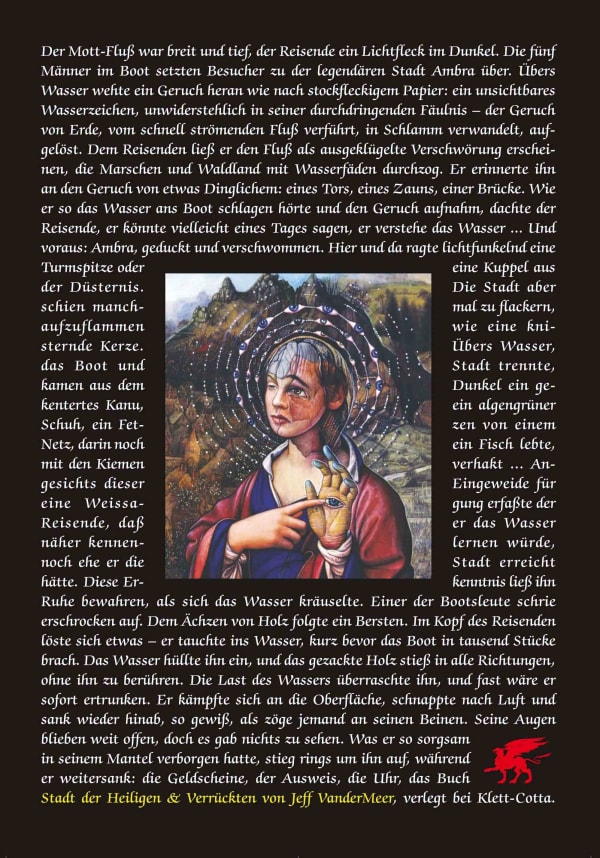

Es war einmal eine Stadt an den Ufern des Flusses Mott, die hatte nicht ihresgleichen in der Geschichte und darüber hinaus. Gegründet auf dem Blut ihrer ursprünglichen Bewohner, der verstohlenen Grauhüte, und jahrhundertelang in die Nachwirkungen dieses Kampfes verstrickt, ist Ambra zu einer grausam schönen Metropole geworden - eine Zuflucht für Maler und Diebe, für Komponisten und Mörder.

In »Stadt der Heiligen & Verrückten« ist die ganze Geschichte von Ambra enthalten: wie der Missionar Dradin in die Zivilisation zurückkehrt und sich unsterblich verliebt; wie der berühmte Maler Martin See zu einer Enthauptung eingeladen und zu seinen Meisterwerken inspiriert wird; wie ein hochbegabter Schriftsteller in einer einsamen Zelle eine Welt erfindet und wieder verliert; und wie die Grauhüte, die Nachfahren der Ureinwohner, unaufhaltsam die Herrschaft über die Stadt zurückerringen ...

Die vorliegende Ausgabe enthält alle mit Ambra verknüpften Erzählungen sowie Illustrationen von sieben Künstlern - ein faszinierend erzählter und aufwendig gestalteter Mosaikroman.

Jeff VanderMeer ist für »Die Verwandlung des Martin See« (im vorliegenden Band enthalten) mit dem World Fantasy Award ausgezeichnet worden. 2001 zählte ihn die SF-Zeitschrift »Locus« zu den zehn führenden Autoren phantastischer Literatur auf der Welt.

Bibliographische Angaben

Das könnte Sie auch interessieren:

Bestell-Informationen

Service / Kontakt

Kontakt