Literatur

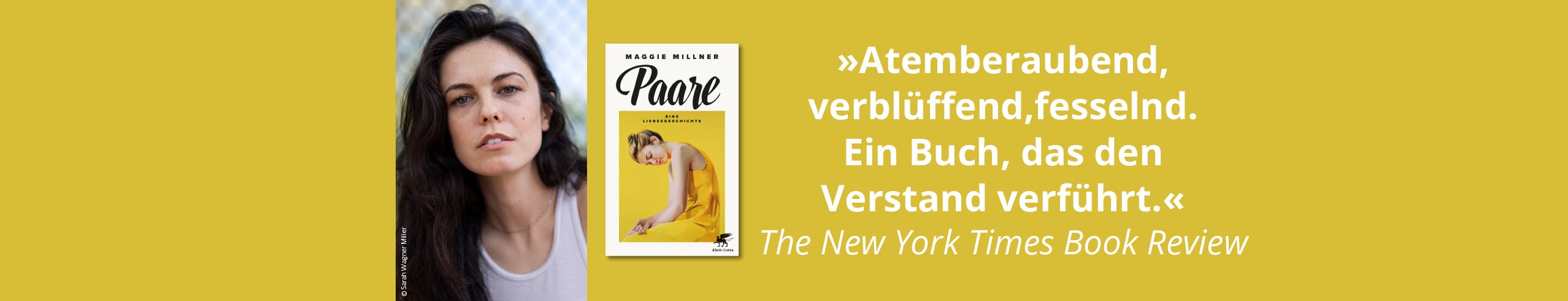

Neuerscheinungen - Literatur

Alle Bücher - Romane, Novellen, ErzählungenDemnächst - Literatur

Demnächst

Demnächst

Demnächst

Demnächst

Demnächst

News zur Literatur

Die Inkommensurablen

Die Inkommensurablen

"Bester Interpret"

Lesebericht: Julja Linhof, Krummes Holz

Lesebericht: Julja Linhof, Krummes Holz

Verfasst von Heiner Wittmann

Lesebericht: Iris Wolff, Lichtungen

Lesebericht: Iris Wolff, Lichtungen

Verfasst von Heiner Wittmann

Veranstaltungen und Termine

Newsletter

Sie wollen keine Neuigkeiten, Termine und Gewinnspiele mehr verpassen? Melden Sie sich für unseren Newsletter an.

Bei Fragen zu Ihrer Bestellung

Zahlungsarten

Versandkosten

0 € Versandkosten in D, A, CH

Lieferung in 2–6 Werktagen

Bestellung auch als Gast möglich

Lieferung mit DHL

Bestell-Informationen

Service / Kontakt

Kontakt

© 2023 Klett-Cotta Verlag J.G. Cotta sche Buchhandlung Nachfolger GmbH

Kontakt|Aboverträge kündigen|Cookies|AGB & Widerrufsbelehrung|Datenschutz|Impressum